リサーチ活動

Ⅳ.学内調査

1.演奏家・作曲家の博士論文 ―東京藝術大学大学院博士課程の歴史と最近の動向

平井 真希子

§1.はじめに

博士課程での研究に対して学位を取得するためには、どんな研究分野であっても成果をまとめた博士論文を提出し、審査に合格する必要がある。演奏や作曲を専攻する場合も同様である。しかしこれらの分野では、論文執筆とともにリサイタル形式での演奏審査会開催や作曲作品の提出を義務付けられており、博士課程での研究は論文執筆だけを目指して行われているわけではない。それでは、最終的に提出された演奏・作曲分野の博士論文には、どのような特徴があるのだろうか。

音楽研究科リサーチセンターでは、在学中の論文執筆者に対する個別サポートを行うとともに、研究の一環として東京藝術大学のこれまでの学位授与状況を調査してきた。1977年の博士課程設置当初からリサーチセンター開設直前の2007年度までの約30年間の学位授与状況と、この間に実際に学位を授与された作曲・演奏専攻の博士論文については、平成21年度の活動報告書において中間報告を行っている。今回は、リサーチセンター開設後に提出された博士論文の状況も合わせて検討した結果を報告する。なお、東京藝術大学大学院音楽研究科には修士課程、博士後期課程が置かれているが、本報告では、博士後期課程を便宜上「博士課程」と呼ぶことにする。

東京藝術大学大学院音楽研究科において博士課程が設置されたのは1977年度、第1号の学位が授与されたのは1982年3月で、いずれも音楽領域においては日本で最初であった。設置の際の目的を「芸術の各専攻分野における高度な専門家を養うとともに、芸術に関する研究者を養成する」とうたっている。第1号の研究分野は音楽学であったが、同時に授与された第2号は邦楽であり、これが演奏家に対し授与された日本最初の博士号である。

博士課程では現在、すべて音楽専攻の扱いになっている。またその下位分類である研究領域としては、作曲、声楽、鍵盤楽器、弦管打楽器、室内楽、古楽、指揮、邦楽、音楽文化学が置かれている。東京藝術大学では慣例として、音楽文化学を学科系、それ以外の研究領域を実技系と呼んできた。学科系には、音楽学、音楽教育、ソルフェージュ、さらに最近設置された応用音楽学、音楽文芸、音楽音響創造、芸術環境創造が含まれる。本報告では過去の博士論文についても考察するが、その場合、上記の研究領域名をそのままあてはめるのは問題がある。上記の研究領域名になったのは比較的新しく、まだ学位取得者が出ていない領域もある一方、過去の学位取得者で上記のうちどの研究領域に相当するか不明の例もあるからである。そのため本報告では、実技系については、作曲・指揮、声楽、鍵盤、弦楽、管打楽、邦楽という分類を使用する。

§2.制度と歴史

制度の変遷と入学者数

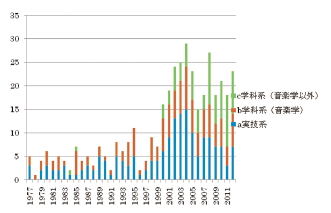

博士課程の修業年限は3年であるが、在学期間は5年まで延長することが可能である。また、休学は通算2年まで認められる。すなわち、在籍期間は最長で7年となる。設置当初は博士論文の提出期限が最終学年の年度末であったため、論文提出後、学籍がなくなってから論文の審査を受ける例が大半であった。当初、博士課程の定員は各学年15名であった。これは、実技系、学科系を合わせた数字である。しかし設置初年の入学者は計5名であり、その後も1999年度までは定員をかなり下回る状態が続いていた。初めて定員を上回る入学者があったのは2000年度である。その後も数年にわたり入学者数は増え続けている。

これにはいくつかの要因が考えられる。学術研究の高度化に対応できる人材育成のため、近年ますます大学院教育の充実が必要とされるようになってきている。しかし日本では従来、とくに人文系の学科で、博士号の取得率が低く、取得できた場合でも標準修了年限である3年より相当長い年数がかかることが多かった。これは国際的な標準に合わないのではないかという点を文部科学省が問題視するようになり、それを反映して多くの大学で教育課程の見直しがおこなわれた。東京藝術大学では、2004年に博士課程のカリキュラムを改訂し、単位取得プロセスの簡素化、指導体制の充実をはかるとともに、論文提出期限を年度半ばの10月とし、年度内に審査が終了するように変更した。この年の入学者数は、29名と最も高い数字になっている。ただし実際には、増加傾向が明らかになったのは新制度がスタートするより前の2000年度である。その要因は明らかではないが、この頃より大学側としても博士課程充実に取り組み始め、優秀な修士学生に進学を勧める傾向が出てきたのだろうか。もう1つの要因として、景気の低迷や大学の統廃合に伴う教育職の減少のため、修士号取得者の就職状況が悪化し、博士課程進学の魅力が相対的に高まったということもあるであろう。

その後入学者数はいったん減少したが、2008年度には27名と再び増加した。これは、学科系に新設された専攻が博士課程を開設したため、2008年度から1学年の定員が15名から25名に増やされたことに伴うものと思われる。近年になって博士学位取得者の増加に社会の変化が追い付いていないことによる弊害も指摘され始めており、定員をむしろ縮小すべきではないかという声も出てきている。2009年度から2012年度までの入学者数は、18、21、18、23名と推移しており、落ち着く傾向が見られる。

なお、1977年度の博士課程設置から2012年度までの入学者総数は、実技系176名、学科系219名、合計395名であった。

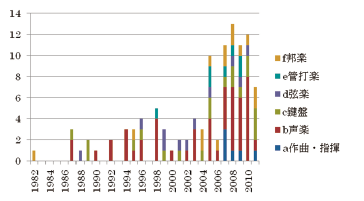

図1 博士課程入学者数

図2 実技系博士課程入学者数

学位取得者数と在学年数

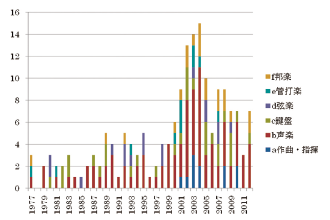

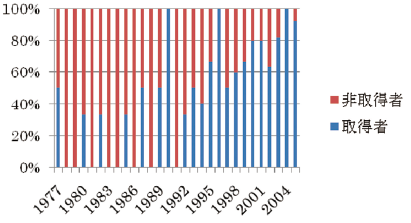

こういった社会状況の変化やそれに伴うカリキュラム変更の影響に伴い、入学者だけでなく年度ごとの学位授与数も確実に増加した。ただしこれも、2007年度(2008年3月)の28名をピークに減少傾向が見られている。2010年度(2011年3月)までには、課程博士として総計で201名が学位を授与されており、うち106名が実技系である。論文博士は8名出ているが、すべて学科系である。

図3 博士号取得者数(授与年別)

図4 実技系博士号取得者数(授与年別)

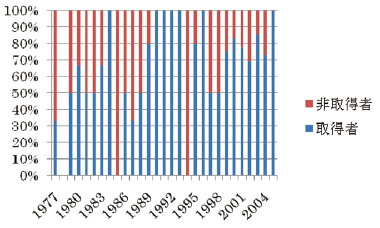

なお、学位取得者を入学年度別に見た場合、2005年度までの入学者については全員、学位取得の有無が判明している。博士課程設置から2005年度までの入学者総数は255名、うち実技系は130名であるが、このうち全体では176名、実技系では95名が学位を取得しており、取得率は全体では69.0%、実技系では79.2%、学科系では60.0%となる。

ただし、学位取得率は、実技系では年によるばらつきはあるものの当初から比較的高かったのに対し、学科系では当初低かったものが年とともに上昇する傾向が見られている。

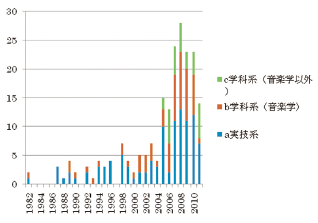

図5 学位取得率(入学年別)

リサーチセンターが博士論文サポートを開始した2008年度には、最終学年であった2004年度入学の学生1名が満期退学となっているが、それ以降現在まで実技系の満期退学者は出ていない。実技系に限れば、2005年度、2006年度の入学者はすでに全員が学位を授与されている。また、2007、2008年度入学者については、それぞれ2名、4名の学生が在学中であるのを除き、やはり全員が学位を授与されている。実技系の学位取得率は以前から比較的高かったことを考慮しても、リサーチセンターにおける個別サポートが取得率の上昇に寄与している可能性が高いと考えられる。

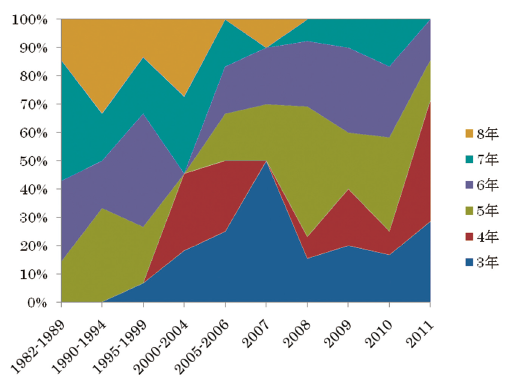

実技系で入学から学位授与までにかかった年数を見ると、7~8年といった極端に長い例は減っており、3~5年で取得する例が増えている。しかし、博士課程在学中に海外留学する学生が多いなどの事情を考えると、今後3年での取得が大幅に増えることは期待できないであろう。

図6 学位取得までの年数(実技系、授与年別)

§3.博士論文全体の概要

調査対象と調査方法

それでは、実技系の論文の実態はどのようになっているだろうか。前回の中間報告では、2008年3月(2007年度)までに学位を授与された博士論文について主題の傾向や論文の規模を調査した。今回の報告では、それ以降の博士論文について同様の調査を行い、リサーチセンター設置の前後で変化があるかどうかを検討した。ただし、旧制度で入学し2007年度末に論文を提出した例については、学位授与は2009年3月であるが論文執筆はリサーチセンター設置以前に終わっているため、設置前のグループに含めて集計を行った。

設置前に学位を授与された実技系博士論文は79本あり、そのうち実際に内容を確認することができたのは77本であった。また設置後の博士論文で今回調査対象としたのは2009年3月(2010年度)から2011年3月(2010年度)までに学位を授与された27本である。いずれも論文提出前にリサーチセンターの案内を受け、少数の例外を除き何らかの形で執筆に際して個別サポートを利用している。ただし利用の頻度やサポート内容は学生によりさまざまで、かなりの幅がある。

調査に当たっては、本稿執筆者が対象となる博士論文を読み、論文の字数、主題の傾向、その他の所見をまとめたメモを作成し、それを分析した。分析にあたっては他の研究員の意見を求めるなど客観性を保つよう努めたが、作業の性格上、担当者の個人的見解も含まれていることをあらかじめお断わりしておく。個別の論文に言及する際には、「タイトル」(授与年)の形で記載した。タイトルのうち副題については、必要でないと考えられる場合は省略した。各論文の正式なタイトル、執筆者、専攻分野等については、本稿末の一覧表を参照していただきたい。

論文の規模

先に学位取得までの年数が短縮傾向にあると述べたが、それに伴って博士論文の規模も変化しているだろうか。5年ごとに区切って、全体頁数と本文分量の調査をおこなった。ただし、1980年代は博士号授与のなかった年もあるため、1982年~1989年をひとまとめにしてある。また、2005年~2009年については、論文本数の増加を考慮して前半、後半に分けて集計した。

全体頁数は別冊付録なども含めた頁数で、付録資料集などがある場合は当然多くなる。本文分量は1頁の字数と本文頁数から計算したもので、400字詰め原稿用紙の枚数に換算して表示してある。本文分量の数字は論文内容の分量を反映したものではあるが、本文中に多数の譜例を組み込んである場合などは多く出てしまうので、厳密なものではない。

| RC設置前 | 設置後 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1982- 1989 |

1990- 1994 |

1995- 1999 |

2000- 2004 |

2005- 2007 |

2008- 2009 |

2009- 2011 |

||

| 全体頁数 | 該当論文数 | 7 | 6 | 15 | 11 | 22 | 16 | 27 |

| 平均 | 323.1 | 302.2 | 355.4 | 199.9 | 209 | 188.1 | 157.5 | |

| 標準偏差(±) | 208.6 | 186.2 | 297.6 | 137.9 | 170.2 | 77.2 | 75.9 | |

| 最大 | 761 | 602 | 127.7 | 526 | 737 | 344 | 436 | |

| 最小 | 184 | 111 | 119 | 61 | 48 | 90 | 75 | |

| 本文分量 (400字詰換算) |

該当論文数 | 7 | 6 | 15 | 11 | 22 | 16 | 27 |

| 平均 | 578.4 | 532.3 | 519.1 | 458.5 | 404.4 | 389.1 | 376.6 | |

| 標準偏差(±) | 731.7 | 251 | 179.9 | 209.5 | 277.7 | 162.2 | 168.4 | |

| 最大 | 2214 | 943.9 | 920 | 819.2 | 1248.1 | 674.2 | 800.4 | |

| 最小 | 184 | 205.4 | 323 | 207.4 | 120 | 169.1 | 122.9 | |

全体頁数、本文分量とも2000年代に入って低下する傾向があることは、前回中間報告でも指摘した。その傾向は、リサーチセンター設置後も緩やかな形で続いているように思われる。しかし、それは必ずしも論文の内容が乏しくなっていることを意味するわけではない。

リサーチセンターでのサポートの際、研究対象がよく知られた作曲家であるにもかかわらず、その作曲家の伝記を一通り書かなければいけないのではないかという思い込みを持っている学生がいた。しかし実際にはその必要はなく、伝記についても研究内容と関連する内容のみを書けばよい。また、審査の便宜をはかるため研究対象全曲の楽譜を論文に添付するのは有益であるが、市販されている楽譜のコピーなのであれば、最終的に製本して提出する際には除いた方がよいのではないだろうか。リサーチセンター設置後の論文規模の縮小には、このように「論文にとって何が必要でないか」のアドバイスを行った結果も影響している可能性がある。

論文のテーマ

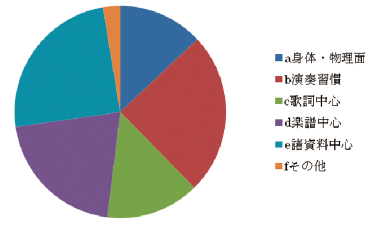

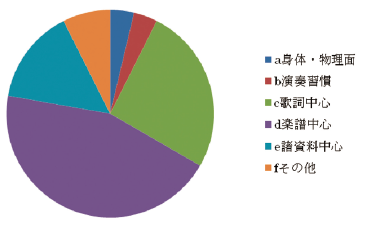

前回の中間報告では、論文のテーマを「a身体・物理面」「b演奏習慣」「c歌詞中心」「d楽譜中心」「e諸資料中心」「fその他」の6つに分類した。まず特定の作曲家の作品あるいは作品群を扱っているものとそれ以外とに分けた。特定の作曲家を扱っていない場合は、「a身体・物理面」「b演奏習慣」のどちらを主に扱っているかによって2つに区分することができた。「a身体・物理面」は、楽器の弦の振動、発声時の声帯の動き、音色と音響の関係などを機械を使って測定したり、身体についての演奏者の意識を分析したりするもの等である。「b演奏習慣」は、歌唱教則本や理論書をもとに楽譜にはない装飾音の付け方を論じたり、特定の時代の演奏技術を劇場などの資料をもとに論じたりするもの等である。これに対して、特定の作曲家の作品を扱った論文については、分析の中心がどの点にあるかによって、「c歌詞中心」「d楽譜中心」「e諸資料中心」の3つに区分した。同じ作品を複数の観点から扱ったものもあるが、その場合は論文の中心となっている研究手法で分類した。「c歌詞中心」は、声楽曲について歌詞の分析と曲付けとの関係を見たもの、「d楽譜中心」は歌詞を除く楽譜部分の分析を扱い、和声進行の特徴、特定の動機などの意味付け、エディションによる相違などを論じているもの、「e諸資料中心」は、楽譜以外の資料を主に扱ったもので、作曲家の伝記や作品の成立事情、作曲当時の演奏習慣などから作品解釈に迫るものである。その他に自作曲や自身のパフォーマンスの記録等を扱ったものが少数ながら近年登場しており、a~eの分類に当てはまらないものと考え「fその他」とした。

リサーチセンター設置前の各分類の論文数とその割合は、「a身体・物理面」10(13.0%)「b演奏習慣」19(24.7%)「c歌詞中心」11(14.3%)「d楽譜中心」16(20.8%)「e諸資料中心」19(24.7%)「fその他」2(2.6%)であった。

一方、リサーチセンター設置後の論文について同じように分類を試みたところ、「a身体・物理面」1(3.7%)「b演奏習慣」1(3.7%)「c歌詞中心」7(25.9%)「d楽譜中心」12(44.4%)「e諸資料中心」4(14.8%)「fその他」2(7.4%)という結果となった。

リサーチセンター設置後に提出された博士論文には、特定の作曲家の作品を扱ったものが増えていると言えそうである。もちろん複数の要素を持っており分類に迷うような論文もあるが、少なくとも「特定の作曲家の作品を扱った論文かどうか」についての判定には調査者の主観が入る余地はほとんどない。この傾向がどのような意味を持つのかについては、次節で検討したい。

作曲家・作品研究の対象となっている作曲家としては、J.S. バッハとR. シューマンがそれぞれ6論文と最も多く、ドビュッシーの4論文、ドニゼッティ、シェーンベルク、シューベルト、プッチーニ、プーランクの2論文が続いている。他には重複はなく、対象作曲家の選び方は多岐にわたっていると言えるだろう。なお、ベートーヴェンなどのように有名作曲家でも取り上げられていない例もあった。

RC設置前(1982~2009)

RC設置後(2009~2011)

図7 実技系論文主題傾向