- 大学概要

- 学部・研究科・附属機関・センター等

- 展覧会・演奏会情報

- 広報・大学情報

- 学生生活

- 卒業生の方へ

- 一般・企業の方へ

- 教職員の方へ

- 入試情報

- 藝大に寄附をする

第九十一回 上江隼人「ベルカントの真意とは?」

歌を学び始めた頃、僕は「ベルカント」という言葉を何度も耳にしました。直訳すると「美しい歌声」。でも、その言葉が意味するものが何なのか、長い間、僕にははっきりわかりませんでした。大きな声で響かせること? 艶やかな高音を出すこと? それとも、完璧なテクニックのこと?

普段の稽古の中で、僕のイタリアの先生はよくこう言いました。

「歌の道は、すごい声を“作る”ことではなく、自分の声を“知る”ことだよ。」

その言葉を聞いた瞬間、僕の中で何かが動きました。

ベルカントとは、声を無理に作り上げることではなく、すでに自分の中にある声を見つけ出すことなのだと。

それ以来、僕は身体の使い方を深く意識するようになりました。肩の力を抜く、腰の重みを感じる、骨盤の角度を整える──小さな意識の積み重ねが、声の自由を広げてくれる。色々な視点から古武術の身体操作や神経科学の知見を学んでいくと、昔の名歌手たちがどれほど「自然な身体の使い方」を重視していたのかを考える事ができるようになりました。

現代のオペラ界では、(特に日本は)ホールが大きい事や、楽器の精度も上がり、よりよく聞こえる強い声や派手な表現が求められがちです。でも、声をただ大きくすることと、心の奥を響かせることはそれだけではできません。まさにベルカントの技術は、力を抜き、身体と声をひとつにすることで、身体をつかって、音楽の本質を届けるためのものだと、今は確信しています。

藝大で学生たちと向き合うときも、僕はまず「吸い方」や「立ち方」から始めます。声を出す前に、自分の身体をどう感じているかを問いかけるんですが、呼吸や重心のちょっとした変化を捉えた瞬間、声が自然に広がる。そのとき、学生の表情がパッと変わるのを見るのが、僕にとって何よりの喜びです。けれど、それを一人で人前でパフォーマンスできるようになるには、

僕が教えていて感じるのは、多くの学生が「テクニックでどう声を出すか」にばかり意識が向いてしまっていること。でも、本当に大切なのは、声の前にある「身体」や「呼吸」を感じること。声は心と身体の延長線上にある自然な響きなのです。それが本質のテクニック「どう出てくるか」なのです。かつて先生が僕にくれたその言葉を、今、僕は次の世代へと手渡しているのだと思います。

失われつつあるベルカントの技術を、過去の遺産として語るのではなく、今の時代に合ったかたちで生かし、未来へつないでいく。

藝大での日々のレッスンも、僕にとってはその一歩です。

このコラムが、ベルカントの真意を改めて考えるきっかけになれば嬉しく思います。

上江隼人 バリトン 2025年9月

2024年9月リサイタルより Foto@Takafumi UENO

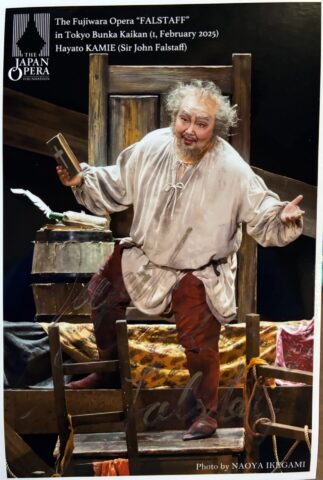

藤原歌劇団創立90周年記念公演「ファルスタッフ」

写真(トップ):2024年9月リサイタルより Foto@Takafumi UENO

上江隼人

東京藝術大学 音楽学部声楽科准教授

1979年生まれ。東京藝術大学音楽学部声楽科首席卒業、同大学大学院首席修了。2005年に第34回(財)江副育英会オペラ奨学生として、2008年に明治安田クオリティオブライフ文化財団の奨学生としてイタリアへ留学。2006年ディマーロの“Val di sole”イタリア音楽コンクール優勝。第24回五島記念文化賞オペラ新人賞受賞。2019年藤原歌劇団「ラ・トラヴィアータ」ジェルモン役、「ランスへの旅」アルヴァーロ役、2020年には「リゴレット」にタイトルロールで出演。NHKニューイヤーオペラ・コンサートには2015年より出場。藤原歌劇団団員。